はじめに

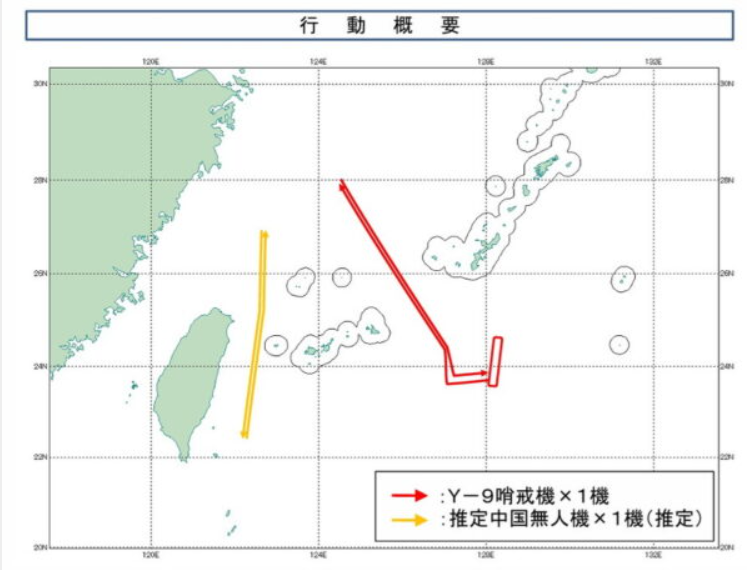

2025年4月11日、日本の防衛省統合幕僚監部は、中国人民解放軍海軍(PLAN)のShaanxi Y-9哨戒機1機が沖縄本島と宮古島の間を通過したことを公表し、航空自衛隊が撮影した画像を公開しました。

この発表は、この戦略的に重要な回廊における中国軍の活動に対する日本の警戒感を示すもだと思います。

Y-9ファミリーは、元々中型輸送機として開発された機体であり、早期警戒機、電子情報収集機、対潜哨戒機など、多様な派生型が存在します。特に今回確認された哨戒機タイプは、機体後部から伸びる特徴的な「長い尾」を有しており、これは磁気異常探知機(MAD)ブームで、潜水艦の探知に用いられる装備です。

報道によると、この機体は沖縄本島と宮古島の間を通過した後、太平洋上で旋回し反転、再び同じルートを通り東シナ海へ向けて飛行しました。注目すべきは、このような飛行ルートでのY-9哨戒機の飛行は今回が初めてではなく、2025年2月にも同様の飛行が確認されていることです。

これに対し、自衛隊は航空自衛隊南西航空方面隊の戦闘機を緊急発進させ対応しました。

中国軍の哨戒機は、こんなルートを堂々と飛行しています。皆さんは知っていましたか?いったい何のために?って思いません?

意図の解明:Y-9飛行の目的は?

このY-9哨戒機の飛行には、いくつかの潜在的な意図が考えられます。

今回は4つの可能性について考えていきます。

1つ目の可能性:軍事演習等

一つは、より広範な軍事演習や訓練活動の一環である可能性です。

東シナ海や太平洋におけるPLANの活動は近年活発化しており、このような哨戒機の飛行も、作戦能力の向上やプレゼンスの誇示を目的とした演習の一部と見ることができます。

過去には、宮古海峡を通過するロシアと中国の合同爆撃機飛行が報告されており、これらの活動に先立ってY-9電子情報収集機が同様のルートを飛行していた事例もあります。

このように、この地域における中国軍の活動は単独で行われるだけでなく、ロシアとの連携を強化する中で実施されている可能性も考慮に入れる必要があります。

どういった目的をもってどんな機種でどのルートを飛んだのかを解析するのが大切です。

2つ目の可能性:日本に対する情報収集

二つ目の可能性は、情報収集活動です。Y-9、特に電子情報収集(ELINT)能力を持つ派生型は、地域の軍事レーダーや通信システムから発せられる電波情報を収集する能力を有しています。

沖縄には、自衛隊の重要な基地に加え、アメリカ軍のプレゼンスも大きいため、

この飛行ルートは、これらの軍事活動に関する貴重な情報を収集する機会を提供する可能性があります。

過去には、Y-9の異なる派生型(Y-9ZやY-9DZ)がELINTアレイや合成開口レーダー(SAR)などの高度なISR(情報、監視、偵察)装備を搭載していることが確認されています。

したがって、今回の飛行も、日本の自衛隊や在日米軍の能力、配備パターン、即応態勢に関する情報を収集することを目的としていると考えられます。

3つ目の可能性:プレゼンスの誇示

三つ目に、中国によるプレゼンスの誇示と、日本の支配に対する挑戦という側面も考えられます。

軍事的な圧力ですね。中国がよく行う行動です。

沖縄本島と宮古島の間の国際空域を定期的に飛行することで、中国は西太平洋における自国の軍事力を示し、この地域における日本の影響力に対する挑戦の意図を示唆している可能性があります。

中国は東シナ海におけるより広範な海洋戦略の中で、尖閣諸島(中国名:釣魚島)を含む係争地域の主権を主張しており、このような哨戒機の飛行も、その戦略の一環と見ることができます。

過去には、日本の領空への侵入事例も報告されており、これらは中国が日本の反応を試す意図を示唆しています。

過去に数件報告されていて、最近では無人のドローンが領空侵犯したという事例もありました。

4つ目の可能性:台湾情勢への戦略的シグナル

四つ目に、地域的な緊張、特に台湾情勢に関連した戦略的シグナリングの可能性があります。

沖縄は台湾に地理的に近く、台湾有事の際には戦略的に重要な役割を果たすと考えられています。

米日同盟軍による軍事演習(で言及された「アイアンフィスト」など)と同時期に中国軍機が活動することは、これらの活動を監視または対抗する意図を示唆している可能性があります。

中国による台湾周辺での軍事演習の活発化と合わせて考えると、今回の哨戒機飛行は、台湾有事の際に中国がこの重要な地域で活動する能力を示すためのメッセージである可能性があります。

宮古海峡は中国が太平洋へアクセスするための重要な水路であり、その繰り返し利用は、この海峡の戦略的価値を強調するものです。

中国軍が太平洋にアクセスするのに使われています。

哨戒機の役割を理解する

哨戒機は、現代の海洋作戦において多岐にわたる重要な役割を果たします。

対潜水艦作戦

その主要な任務の一つに対潜水艦作戦(ASW)があります。

Y-9哨戒機(特にKQ-200またはGX-6と呼ばれる派生型)は、機体後部に搭載された磁気異常探知機(MAD)ブーム(報道で言及された「長い尾」)に加え、潜水艦を探知するためのソノブイ、水上艦艇を探知するためのレーダー、そして視覚監視のためのEO/IR(電気光学/赤外線)センサーなどを装備している可能性があります。

また、対潜魚雷や爆雷などの対潜兵器を搭載し、探知した潜水艦を攻撃する能力も有しています。

今回の飛行で確認されたY-9哨戒機がMADブームを搭載していたことは、対潜水艦作戦を重視した任務であった可能性を示唆しており、この地域における潜水艦の活動に関心があることを示していると考えられます。

空からのスパイ活動

(いろんな電子情報収集用のアンテナがつけられたY-9が実際日本の領空近辺を飛行し偵察活動をしています。)

哨戒機のもう一つの重要な役割は、海洋監視です。

これには、海上交通路の偵察、水上艦艇の動向監視、そして不審な船舶の識別などが含まれます。

哨戒機は広範囲を効率的に監視できるため、海洋状況の把握に不可欠な存在です。

今回のY-9の飛行も、東シナ海から太平洋への進入路における日本の海上自衛隊や他国の海軍艦艇の動きを監視する目的があったと考えられます。

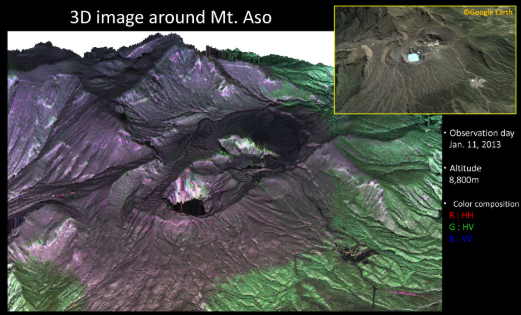

さらに、多くの哨戒機、特にY-9の派生型は、電子情報収集(ELINT)能力を備えています。これにより、敵のレーダーや通信システムから発せられる電波信号を傍受・分析し、敵の能力や意図に関する貴重な情報を提供することができます。

過去には、Y-9電子情報収集機が沖縄と宮古島の間を飛行した事例も報告されており、Y-9DZと呼ばれる派生型は、高解像度の地上マッピング画像を提供する合成開口レーダー(SAR)や、様々な電子戦機能を搭載していることが知られています。

(合成開口レーダーの映像:マイクロ波を使用して映像化するため雲等の天候に左右されずに撮影可能なので、このようにして日本を監視しています。)

したがって、今回の飛行も、これらの二次的なELINT能力を活用し、地域の軍事資産に関する情報を収集する目的があった可能性も否定できません。

日本の対応

今回のY-9哨戒機の飛行に対し、航空自衛隊(JASDF)は南西航空方面隊の戦闘機を緊急発進させ対応しました。

これは、外国軍用機が日本の領空に接近または通過する際の標準的な対応です。

過去にも、同様の中国軍機(無人機を含む)の活動に対し、JASDFがスクランブル(緊急発進)を実施した事例が多数報告されています。

南西航空方面隊は、中国軍機の活動が頻繁なこの地域において、常に高い即応態勢を維持しています。

日本は、領空侵犯に対して断固たる姿勢を示しており、領空へのいかなる侵入も主権の重大な侵害であり、安全保障上の脅威と見なしています。

過去には、中国軍機による領空侵犯事例も発生しており、日本政府は中国に対し、外交ルートを通じて厳重な抗議と再発防止を求めています。

近年、中国軍機による活動の頻度が増加していることを受け、日本は監視能力の強化に努めています。

皆さんは、航空自衛隊が過去何十年も対領空侵犯措置を行ってきていたことをご存知ですか?

数値で見る:JASDFスクランブル統計

近年、航空自衛隊(JASDF)による戦闘機の緊急発進(スクランブル)回数は高水準で推移しており、特に中国機に対するスクランブルがその大部分を占めています。以下の表は、近年のJASDFによるスクランブルの回数を国別にまとめたものです。

| 年度(会計年度) | 総スクランブル回数 | 中国機に対するスクランブル回数 | ロシア機に対するスクランブル回数 |

| 2017年 | 1168 | 851 | 301 |

| 2020年 | 947 | データ未特定 | データ未特定 |

| 2022年 | 778 | 575 | 150 |

| 2023年 | 669 | 479 | 174 |

| 2024年 | 704 | 464 | 237 |

これらのデータから、JASDFは過去数年間、年間700回前後の高い頻度でスクランブルを実施しており、その中でも中国機に対するものが圧倒的に多いことがわかります。

2024年度には、ロシア機に対するスクランブル回数が大幅に増加している点も注目されます。2025年2月のデータを見ても、73回のスクランブルのうち59回が中国機、14回がロシア機に対して行われており、この傾向が継続していることが示唆されます。

このように、数値データからも、日本が東シナ海における中国軍の活発な活動に常に警戒し、対応している現状が明確に示されています。

1日に2回という高頻度で対処してるんです。日本を取り巻く状況が全くの安全というわけではないのが分かりますよね。皆さんの家の周りを、悪意を持った人が常にうろうろしてたまに敷地内まで入ってきているというような状況なんです。

進化する日本の防衛政策

増大する安全保障上の課題に対応するため、日本は防衛政策を段階的に強化しています。

これには、防衛予算の増額、そして南西諸島における防衛体制の強化などが含まれます。

これらの措置は、中国やロシアといった周辺国の軍事的な活動の活発化を背景に、日本がより主体的に地域の平和と安定に貢献するためのものです。

また、アメリカをはじめとする同盟国との連携強化も、日本の防衛政策の重要な柱となっています。

しっかりとした防衛能力の維持取得が重要です!最近の安全保障も心配ですよね…。

結論

2025年4月11日に確認された中国軍Y-9哨戒機の沖縄本島と宮古島間の飛行は、東シナ海における軍事的競争と複雑な安全保障情勢を改めて浮き彫りにする出来事です。

この飛行の背後には、軍事演習、情報収集、プレゼンスの誇示、そして地域的な緊張の中での戦略的シグナリングといった、複数の意図が複合的に存在している可能性があります。

近年におけるJASDFのスクランブル回数の多さは、日本の空域に対する持続的な圧力と、この地域における活発な軍事活動を明確に示しています。

今後も、これらの活動を注意深く監視し、分析していくことが、地域安定のための重要な課題となるでしょう。

日本国民は、中国、ロシアといった周辺国は常に軍事力によりプレッシャーを」かけ続けているという現状を理解してほしいです。